Verkalkung im Wasserkocher verursacht nicht nur unappetitliche weiße Ablagerungen – sie kostet auch Geld durch höheren Stromverbrauch und verkürzte Gerätelebensdauer.

Ein unsauberer Wasserkocher sieht nicht nur unappetitlich aus – Kalkablagerungen auf den Heizstäben verändern auch seine Funktion dramatisch. Laut Fachexperten leitet Kalk Wärme deutlich schlechter als Metall, wodurch der Stromverbrauch messbar ansteigt, das Wasser langsamer kocht und bei jedem Ausgießen kleine weiße Partikel mitschwimmen. Was viele nicht wissen: Der Kalk im Inneren verändert bei hoher Temperatur seine Kristallstruktur – und genau darin liegt eine effektive Möglichkeit, ihn zu entfernen. Kombiniert mit physikalischer Vorbeugung lässt sich die Lebensdauer des Geräts deutlich erhöhen, ganz ohne aggressiven Essiggeruch oder ständiges Entkalken mit chemischen Mitteln.

Warum hartes Wasser zum Energieproblem wird

Leitungswasser enthält in vielen Regionen hohe Mengen gelöster Calcium- und Magnesiumverbindungen – umgangssprachlich: hartes Wasser. Wird dieses Wasser erhitzt, verändern sich die chemischen Gleichgewichte grundlegend. Aus Calciumhydrogencarbonat wird beim Kochen Calciumcarbonat (CaCO₃), der Hauptbestandteil von Kalk, der sich bevorzugt auf heißen Oberflächen absetzt.

Der Heizstab im Wasserkocher erreicht oft Temperaturen weit über dem Siedepunkt von Wasser, was zur schnellen Kristallisation führt. Das Problem dabei: Kalk ist ein extrem schlechter Wärmeleiter. Mit wachsender Kalkschicht braucht der Heizstab mehr Zeit zum Erwärmen des Wassers, elektrische Energie wird ineffizient umgewandelt und das Gerät läuft häufiger und länger. Dies führt nicht nur zu höheren Stromkosten, sondern kann auch Fehlfunktionen durch Überhitzung verursachen.

Besonders problematisch wird es bei modernen Wasserkochern mit automatischer Abschaltung: Die isolierende Wirkung des Kalks kann dazu führen, dass Temperatursensoren fehlerhaft reagieren und das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Kalk entfernen durch Kristallumwandlung

Was in den meisten Haushalten unbemerkt abläuft, basiert auf einem faszinierenden physikalischen Prinzip. Wasserkocher schalten sich automatisch ab, sobald das Wasser verdampft ist. Was dann bleibt: ein leerer Kessel mit einem sehr heißen Metallboden. Wird diese Restwärme bewusst genutzt, passiert etwas Entscheidendes mit dem Kalk.

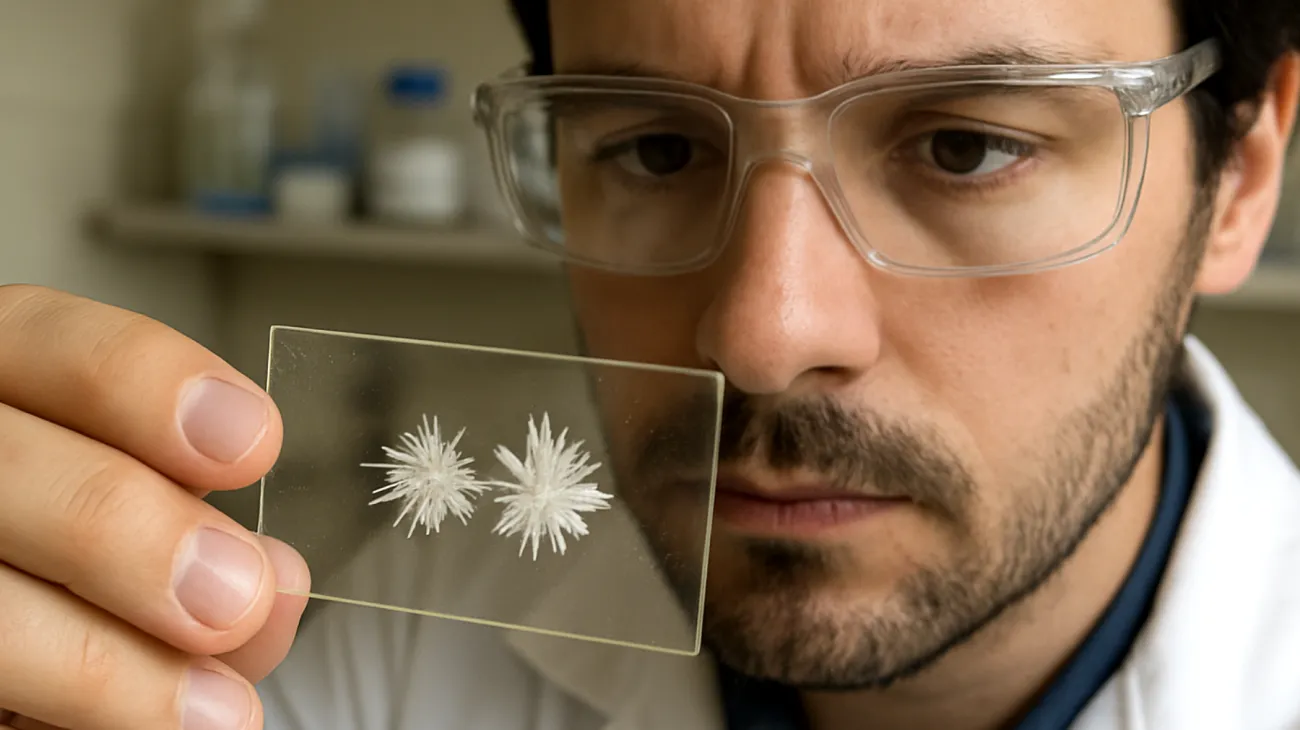

Die Hitze bewirkt eine Phasenumwandlung: Der ursprüngliche Kalk – Calcit – ist relativ weich und haftet flächig an der Oberfläche. Bei Temperaturen über 140 °C beginnt die Umwandlung zu Aragonit, einer härteren, aber spröderen Kristallform. Der entscheidende Vorteil: Aragonit haftet deutlich schlechter an Metall als Calcit.

Die neuen Kristalle bilden keine flächige Schicht mehr, sondern plattenartige Strukturen, die sich mechanisch viel leichter entfernen lassen. Statt stundenlang mit Essig zu schrubben, reicht meist ein Holzlöffel oder ein sanfter Griff mit dem Schwamm. Der restliche Kalk wird durch die Resthitze vom Kristalltyp Calcit in den Typ Aragonit umgewandelt und lässt sich als harte Kalkplättchen einfach abplatzen.

Anwendung der thermischen Entkalkung

Die Methode ist denkbar einfach: Sie bauen keinen Kalk chemisch ab, sondern verändern seine Form, um ihn anschließend mühelos zu entfernen. Füllen Sie den Wasserkocher wie gewohnt mit Wasser und kochen Sie es, bis das Gerät automatisch abschaltet. Lassen Sie den leeren Wasserkocher 60–90 Sekunden geschlossen stehen – während dieser Zeit entsteht die für Aragonit nötige Hitze.

Nach der Abkühlung öffnen Sie das Gerät und reiben es mit einem Holzspatel oder weichen Schwamm aus. Optional können Sie mit klarem Wasser nachspülen. Schon nach 2–3 Wiederholungen verändert sich die gesamte Kalkoberfläche. Statt fester Krusten entstehen harte, lose Partikel. Wichtig ist die kontrollierte Restwärme – ein zu langes Trockenlaufen über mehrere Minuten kann elektronische Bauteile schädigen.

Kalkschutz durch Impfkristalle: Prävention statt Reparatur

Noch wirkungsvoller als der Phasenwechselansatz ist die Prävention – damit Kalk gar nicht erst haftet. Hier setzen innovative Kalkschutzgeräte mit Impfkristallen an. Dabei handelt es sich um kleine polymerbeschichtete Körnchen, meist aus Siliciumverbindungen oder Kalziumphosphat, die im Wasserkocher mitgekocht werden.

Sie wirken nach einem simplen, aber effektiven Prinzip: Die Schutzwirkung wird mittels mikroskopisch kleiner Impfkristalle erzielt, an die sich die Härtebildner beim Einstellen des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts bevorzugt anlagern. Die Impfkristalle fungieren als Kristallisationskeime. Statt dass sich Kalk an den Heizwendeln ablagert, setzt er sich an den fremden Kristallen an, die frei im Wasser schwimmen und leicht ausgespült werden können.

Technisch basiert das Ganze auf der sogenannten heterogenen Keimbildung. Die Kristalle bilden mikroskopisch exakte Gitterstrukturen, an denen bevorzugt Calciumcarbonat ausfällt – etwa analog wie Schneeflocken an Staubpartikeln wachsen. Diese präventive Methode macht aggressive Entkalkungsmittel überflüssig, hält die Heizstäbe dauerhaft frei von Anlagerungen und sorgt dafür, dass der Stromverbrauch konstant niedrig bleibt.

Geräteeigenschaften und Kalkablagerung

Ein oft unterschätzter Aspekt: Nicht jeder Wasserkocher ist gleich kalkanfällig. Die Konstruktion spielt eine entscheidende Rolle für die Verkalkungsneigung. Besonders wichtig ist der Zugang zur Heizplatte. Modelle mit freiliegenden Heizspiralen neigen deutlich stärker zur Verkalkung als moderne Varianten mit verdecktem Heizelement unter einer Metallplatte.

Die freiliegenden Spiralen bieten mehr Oberfläche für Kristallisation und sind schwieriger zu reinigen. Wer noch ein älteres Modell mit Heizspiralen besitzt, profitiert stark vom Umstieg auf neue Wasserkocher mit geschlossener Heiztechnik und leichter Zugänglichkeit zum Innenraum. Diese baulichen Unterschiede können den Pflegeaufwand um das Dreifache reduzieren.

Hausmittel gegen Kalk: Wirkung und Nachteile

Viele Haushalte setzen auf bewährte Hausmittel – mit unterschiedlichem Erfolg. Zitronensäure löst Kalk zuverlässig, ist aber bei hoher Konzentration ätzend. In Kombination mit Hitze steigt die Wirkung, allerdings auch die Materialbelastung für Dichtungen und Kunststoffteile.

Essig ist ebenfalls wirksam, aber nicht nur aus geruchlichen Gründen problematisch: Bei lackierten Kesseln kann die Essigsäure Beschichtungen ablösen. Zudem entstehen bei längerer Verwendung ungelöste Rückstände im Ausgussbereich. Mechanische Methoden wie Backpulver oder Schleifschwämme bergen oft ein Kratzrisiko – geätzte Oberflächen werden zu neuen Kristallisationskeimen.

Wirtschaftliche Vorteile systematischer Kalkprävention

Die Kostenrechnung ist eindeutig: Ein verkalkter Wasserkocher verbraucht deutlich mehr Strom und muss häufiger ersetzt werden. Bei einem durchschnittlichen Haushalt mit täglicher Nutzung summieren sich die Mehrkosten auf 15-25 Euro pro Jahr – allein durch erhöhten Stromverbrauch. Hinzu kommen die Kosten für Entkalkungsmittel, die bei konventioneller Pflege alle 2-4 Wochen anfallen.

Die einmalige Investition in Impfkristall-Systeme amortisiert sich bereits nach wenigen Monaten. Noch wichtiger: Die Geräte halten deutlich länger, was bei hochwertigen Wasserkochern mehrere hundert Euro Ersparnis bedeuten kann. Moderne Kalkschutzgeräte arbeiten inzwischen so präzise, dass sie die Wasserhärte der jeweiligen Region berücksichtigen und teilweise sogar die Impfkristall-Dosierung automatisch anpassen.

Optimaler Pflegeplan für verkalkungsfreie Wasserkocher

Anstatt alle paar Wochen aggressiv zu entkalken, lohnt sich ein präventiver Pflegeplan basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Leeren Sie Wasser nach der Benutzung vollständig aus und lassen Sie den Kessel offen abkühlen. Führen Sie einmal pro Woche einen leeren Kochzyklus mit kontrollierter Restwärmenutzung durch, um die Aragonitbildung zu fördern.

Wechseln Sie monatlich die Impfkristall-Kapseln für optimale Wirkung und achten Sie auf Veränderungen der Kochzeit als Indikator für neue Ablagerungen. Bei hochwertigem Tee oder Kaffee können Sie optional destilliertes Wasser verwenden. So verlängert sich nicht nur die Lebensdauer des Geräts erheblich – auch die geschmackliche Qualität des gekochten Wassers bleibt dauerhaft erhalten.

Haushalte, die auf die Kombination aus kontrollierter Aragonitbildung und Impfkristall-Prävention setzen, reduzieren ihren Entkalkungsaufwand um bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch ihrer Wasserkocher messbar. Der Kalk in Ihrem Wasserkocher ist kein unüberwindbarer Feind – sondern ein kontrollierbares Kristallisationsproblem, das sich mit den richtigen physikalischen Grundlagen elegant lösen lässt.

Inhaltsverzeichnis