Kennst du diese eine Person in deinem Leben, die bei jeder Diskussion das letzte Wort haben muss? Die niemals einen Fehler zugibt und selbst dann noch diskutiert, wenn alle Beweise gegen sie sprechen? Falls ja, dann bist du wahrscheinlich schon mal einem Menschen mit stark ausgeprägten narzisstischen Tendenzen begegnet. Und nein, das ist nicht einfach nur Sturheit – dahinter steckt ein faszinierendes psychologisches Phänomen, das komplexer ist, als du denkst.

Das „Omnipotenz-Syndrom“ – Ein Verhalten mit System

Das sogenannte „Omnipotenz-Syndrom“ ist keine offizielle medizinische Diagnose, aber ein sehr reales Verhaltensmuster. Menschen mit diesem Verhalten zeigen ein übersteigertes Streben nach Kontrolle und Unfehlbarkeit, das oft mit narzisstischen Persönlichkeitszügen zusammenhängt.

Die Forschung zu narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zeigt deutlich: Betroffene haben große Schwierigkeiten, Fehler und Kritik zu akzeptieren. Sie suchen ständig nach Bestätigung und neigen zu konfliktreichem, manchmal manipulativem Verhalten. Das American Psychiatric Association beschreibt in seinem Diagnostic and Statistical Manual genau diese Muster als charakteristisch für narzisstische Persönlichkeitszüge.

Besonders interessant: Diese Menschen verwandeln alltägliche Gespräche in Machtkämpfe, ohne es bewusst zu wollen. Jede Meinungsverschiedenheit wird zur Schlacht um die Deutungshoheit, jeder potentielle Fehler zur existenziellen Bedrohung.

Der große Selbstwert-Betrug: Wenn Stärke nur gespielt ist

Hier kommt der Plot Twist: Die meisten Menschen, die ständig recht haben müssen, leiden paradoxerweise unter einem extrem fragilen Selbstwert. Ihr Selbstbild ist wie ein riesiger Luftballon – von außen beeindruckend, aber ein einziger Nadelstich könnte alles zum Platzen bringen.

Forschungen zur Selbstwertregulation haben gezeigt, dass Menschen mit instabilem Selbstwertgefühl oft zu extremen Kompensationsmechanismen greifen. Sie entwickeln das, was Psychologen „Selbstwertregulation durch Verleugnung“ nennen. Anstatt mit Unsicherheit konstruktiv umzugehen, wird alles weggeschoben, was das wackelige Selbstbild bedrohen könnte.

Das Magazin Psychologie Heute beschreibt dieses Phänomen als bipolare Selbstwahrnehmung: An einem Tag fühlen sich diese Menschen wie Superhelden, am nächsten wie die größten Versager der Welt. Das „Immer-Recht-Haben“ wird zum emotionalen Rettungsanker, um nicht in den depressiven Zustand abzurutschen.

Die Anatomie des Rechthabens: So funktioniert das System

Menschen mit ausgeprägten „Rechthaber“-Tendenzen folgen erstaunlich vorhersagbaren Mustern. Die Psychologie hat diese Verhaltensweisen gut dokumentiert:

- Deflection-Meisterschaft: „Ich habe keinen Fehler gemacht, aber erinnerst du dich an letzten Dienstag, als du…“

- Realitäts-Revision: „Das habe ich nie so gesagt“ (obwohl drei Zeugen dabei waren)

- Instant-Experten-Modus: Zu jedem Thema werden plötzlich „Fakten“ aus dem Hut gezaubert

- Opfer-Rolle aktivieren: „Warum greifen mich alle an? Ich wollte doch nur helfen“

- Gaslighting light: „Du erinnerst dich völlig falsch“ oder „Du übertreibst total“

Diese Verhaltensweisen sind in der Forschung zu defensiven Attributionen und grandiosen Selbstdarstellungsmustern gut belegt. Sie dienen alle einem Zweck: das fragile Ego zu schützen.

Warum werden Menschen zu chronischen Rechthabern?

Niemand kommt als „Rechthaber“ zur Welt. Dieses Verhalten entwickelt sich meist als Antwort auf frühere Erfahrungen. Die Bindungsforschung und Studien zur Persönlichkeitsentwicklung zeigen mehrere typische Entstehungswege:

Das Perfectionist-Parents-Phänomen: Kinder, die nur für Leistungen und „richtige“ Antworten Liebe und Anerkennung bekamen, lernen früh, dass Fehler existenziell gefährlich sind. Ihr Selbstwert wird an Unfehlbarkeit gekoppelt.

Unsichere Bindungserfahrungen: Menschen, die in der Kindheit unvorhersagbare oder emotional instabile Beziehungen erlebt haben, entwickeln oft Kontrollmechanismen. Das „Recht-Haben“ wird zum Versuch, Sicherheit und Überlegenheit in Beziehungen zu schaffen.

Trauma-Response-Muster: Menschen, die Demütigung, Kontrollverlust oder emotionale Verletzungen erfahren haben, können hypervigilante Kontrollstrategien entwickeln. Jede potentielle Kritik wird als Wiederholung alter Verletzungen empfunden.

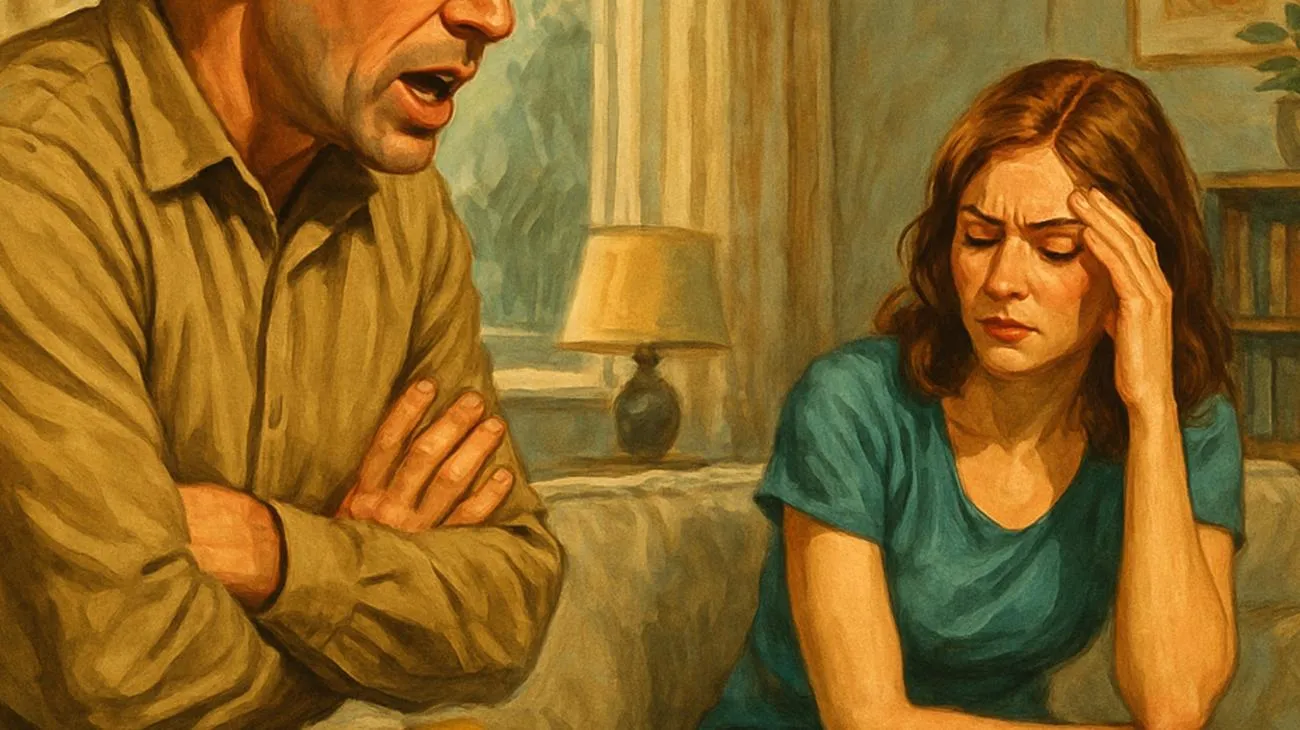

Das Beziehungs-Schlachtfeld: Wenn Liebe zum Machtkampf wird

Menschen mit ausgeprägten „Rechthaber“-Tendenzen verwandeln ihre Beziehungen oft ungewollt in emotionale Minenfelder. Forschungen zu Persönlichkeitsstörungen zeigen deutlich: Dauerhafte, rigide Verhaltensmuster belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihr gesamtes soziales Umfeld erheblich.

Partner, Freunde und Kollegen berichten häufig von chronischem Stress, ständiger Anspannung und dem Gefühl, „auf Eierschalen zu laufen“. Sie wissen nie, was als nächstes eine emotionale Explosion auslösen könnte. Jede harmlose Bemerkung kann zum Ausgangspunkt eines stundenlangen Rechtfertigungsmarathons werden.

Das Perfide an der ganzen Sache: Je mehr Menschen sich aus diesem toxischen Umfeld zurückziehen, desto mehr bestätigt das die ursprüngliche Angst der betroffenen Person – nämlich nicht liebenswert oder wertvoll zu sein. Ein klassischer Teufelskreis, der sich selbst verstärkt.

Plot Twist: Nicht jeder Diskussionsfreund ist ein Fall für den Therapeuten

Bevor wir alle streitlustigen Menschen in unserem Leben pathologisieren: Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen gesundem Selbstbewusstsein und problematischem Verhalten. Nicht jeder, der gerne diskutiert oder hartnäckig seinen Standpunkt vertritt, hat automatisch psychische Probleme.

Die entscheidende Frage ist die Flexibilität: Kann die Person ihre Meinung ändern, wenn überzeugende Argumente auftauchen? Kann sie Kompromisse eingehen, ohne dass ihr Selbstwert zusammenbricht? Kann sie auch mal über sich selbst lachen? Falls ja, bewegen wir uns noch im normalen Spektrum menschlicher Eigenarten.

Problematisch wird es erst, wenn das Verhalten so starr wird, dass es Beziehungen zerstört und die Anpassungsfähigkeit im Leben massiv einschränkt. Dann sprechen Experten von klinisch relevanten Mustern.

Survival-Guide: Wie man mit chronischen Rechthabern überlebt

Falls du regelmäßig mit jemandem zu tun hast, der niemals falsch liegen kann, gibt es ein paar psychologisch fundierte Überlebensstrategien. Die Kommunikationsforschung und Therapiestudien haben gezeigt, was funktioniert:

Vermeide direkte Frontalangriffe: „Du liegst falsch“ ist wie Benzin ins Feuer gießen. Menschen mit fragilen Selbstwertmustern interpretieren direkte Kritik als existenzielle Bedrohung.

Validation first, Korrektur second: „Ich kann deinen Standpunkt nachvollziehen“ entwaffnet oft die Defensivhaltung, bevor du vorsichtig deinen eigenen Punkt einbringst.

Fragen statt Behauptungen: „Was denkst du könnte passieren, wenn wir es anders machen?“ funktioniert besser als „Das ist der falsche Weg“.

Eigene Grenzen eisern durchsetzen: Du musst nicht jeden Machtkampf annehmen. Manchmal ist Rückzug der klügste Sieg.

Hoffnung am Horizont: Können sich Rechthaber ändern?

Die gute Nachricht aus der Therapieforschung: Verhaltensänderung ist definitiv möglich, aber sie muss von innen kommen. Menschen mit stark ausgeprägten „Rechthaber“-Mustern können lernen, mit Unsicherheit und eigenen Fehlern anders umzugehen – aber meist nur, wenn der Leidensdruck groß genug wird.

Studien zur kognitiven Verhaltenstherapie zeigen ermutigende Erfolge bei der Behandlung narzisstischer Verhaltensmuster und Selbstwertproblematiken. Der Schlüssel liegt oft darin, die zugrundeliegenden Ängste und Denkfehler zu identifizieren und neue, gesündere Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Der erste und schwierigste Schritt ist jedoch die Selbsterkenntnis: Die betroffene Person muss erkennen, dass ihr Verhalten problematisch ist. Das passiert oft erst, wenn wichtige Beziehungen zerbrechen oder berufliche Konsequenzen drohen.

Was chronische Rechthaber uns über die menschliche Natur verraten

Das Phänomen der Menschen, die niemals falsch liegen können, zeigt etwas Faszinierendes über unsere menschliche Psyche: Wir alle haben grundlegende Bedürfnisse nach Anerkennung, Kontrolle und emotionaler Sicherheit. Die meisten von uns entwickeln gesunde Strategien, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Einige wenige entwickeln jedoch dysfunktionale Muster, die genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich erreichen wollen.

Es ist ein bisschen wie bei jemandem, der so verzweifelt geliebt werden möchte, dass er sich extrem unliebsam verhält. Die Ironie menschlichen Verhaltens in Reinform.

Die Forschung zu Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Psychologie zeigt: Hinter jeder überheblichen Fassade steckt meist ein Mensch mit tiefen Ängsten. Die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, verlassen zu werden. Das macht das Verhalten nicht weniger anstrengend für das Umfeld – aber es macht es verständlicher.

Das nächste Mal, wenn du jemandem begegnest, der partout nicht zugeben kann, dass er sich geirrt hat, denk daran: Du siehst wahrscheinlich nicht Arroganz, sondern Angst in Aktion. Ein Mensch, der so panische Furcht vor dem Versagen hat, dass er lieber die ganze Welt gegen sich aufbringt, als einen einzigen Fehler zuzugeben. Das ist weniger böse Absicht als menschliche Tragödie – auch wenn es sich manchmal genauso anstrengend anfühlt.

Inhaltsverzeichnis