Die Mikrowelle gehört zu den meistgenutzten, gleichzeitig aber auch am meisten vernachlässigten Haushaltsgeräten. Sie erwärmt das Mittagessen in Sekunden, taut gefrorene Lebensmittel auf oder gart Gemüse schonend. Doch trotz ihrer täglichen Nutzung wird die innere Mechanik oft übersehen – bis die Leistung nachlässt, merkwürdige Geräusche auftreten oder unangenehme Gerüche den Appetit verderben.

Eine schlecht gewartete Mikrowelle verliert nicht nur an Effizienz; sie setzt auch die zentralen Bauteile wie das Magnetron, das Herz des Gerätes, erheblichen Belastungen aus. Diese Überlastung führt zu verkürzter Lebensdauer und im schlimmsten Fall zu teuren Reparaturen. Dabei lässt sich mit einfachen Routinen die Funktionalität erhalten – und die Lebensdauer um Jahre verlängern.

Was viele Nutzer nicht wissen: Die scheinbar harmlosen Verschmutzungen im Garraum haben weitreichendere Folgen als nur optische Mängel. Sie beeinträchtigen die physikalischen Prozesse im Inneren des Gerätes und können zu einer messbaren Leistungsreduzierung führen. Die Wissenschaft hinter diesen Zusammenhängen ist komplexer, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Die versteckt arbeitenden Komponenten einer Mikrowelle und warum Hygiene entscheidend ist

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt die Mikrowelle als „Wärmequelle per Knopfdruck“. Technisch läuft jedoch ein hochpräziser Prozess ab: Das Magnetron erzeugt elektromagnetische Wellen, die Wassermoleküle in den Lebensmitteln in Bewegung versetzen und so Hitze entstehen lassen. Diese grundlegende Funktionsweise wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen dokumentiert und bildet das Fundament für das Verständnis der Wartungsnotwendigkeiten.

Verunreinigungen im Innenraum – Spritzer von Fett, verkochte Flüssigkeit oder verdampfender Zucker – bilden nicht nur Geruchsquellen. Sie absorbieren selbst Energie des Magnetrons, die eigentlich den Lebensmitteln zugutekommen sollte. Die Folge: längere Erwärmungszeiten, erhöhter Stromverbrauch und Überhitzung der Bauteile, da die Energie nicht optimal abgegeben wird.

Ein weiterer Punkt: Rückstände, die sich im Lüftungssystem absetzen, behindern die Luftzirkulation. Das verhindert die nötige Kühlung des Gerätes, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Magnetron frühzeitig ausfällt. Ein typisches Beispiel also, wie hygienische Nachlässigkeit zu mechanischem Verschleiß führt.

Die Komplexität dieser Zusammenhänge wird deutlich, wenn man die verschiedenen Bauteile und ihre Wechselwirkungen betrachtet. Neben dem Magnetron spielen auch andere Komponenten eine entscheidende Rolle für die Langzeitfunktionalität des Gerätes.

Warum Zitronendampf mehr bewirkt als nur frischen Duft

Die Kombination aus erhitztem Wasser und Zitrone ist keineswegs ein Küchenmythos, sondern vereint mehrere wissenschaftlich nachvollziehbare Wirkungen. Während die genauen biochemischen Prozesse der Zitronensäure-Reinigung in der Mikrowelle noch nicht umfassend in peer-reviewten Studien untersucht wurden, lassen sich die Grundprinzipien aus der allgemeinen Chemie ableiten.

Dampf als Lösungsmittel – Wasserdampf dehnt sich im Garraum aus, setzt sich an Wänden und Decke ab und löst Fette sowie Zuckerreste. Das erleichtert das spätere Abwischen und verhindert, dass sich harte Schichten bilden.

Säure gegen Gerüche – Zitronensäure reagiert mit alkalischen Reststoffen, beispielsweise Fetten oder Eiweißpartikeln, die häufig muffige Gerüche verursachen. Das neutralisiert nicht nur den Gestank, sondern verhindert auch, dass die Aromen später auf andere Speisen übergehen.

Schutz vor Mikroorganismen – Zitronensäure wirkt mild antibakteriell, obwohl konkrete wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit speziell in Mikrowellenumgebungen noch ausstehen. Zwar ersetzt dies keine vollständige Desinfektion, aber es reduziert die Keimbelastung im Garraum und schafft so eine hygienischere Umgebung.

Diese einfache Methode benötigt keine aggressiven Reiniger, die Kunststoffteile angreifen oder das Metall belasten könnten. Zudem kostet sie weniger als ein Euro pro Anwendung und ist gesundheitlich unbedenklich.

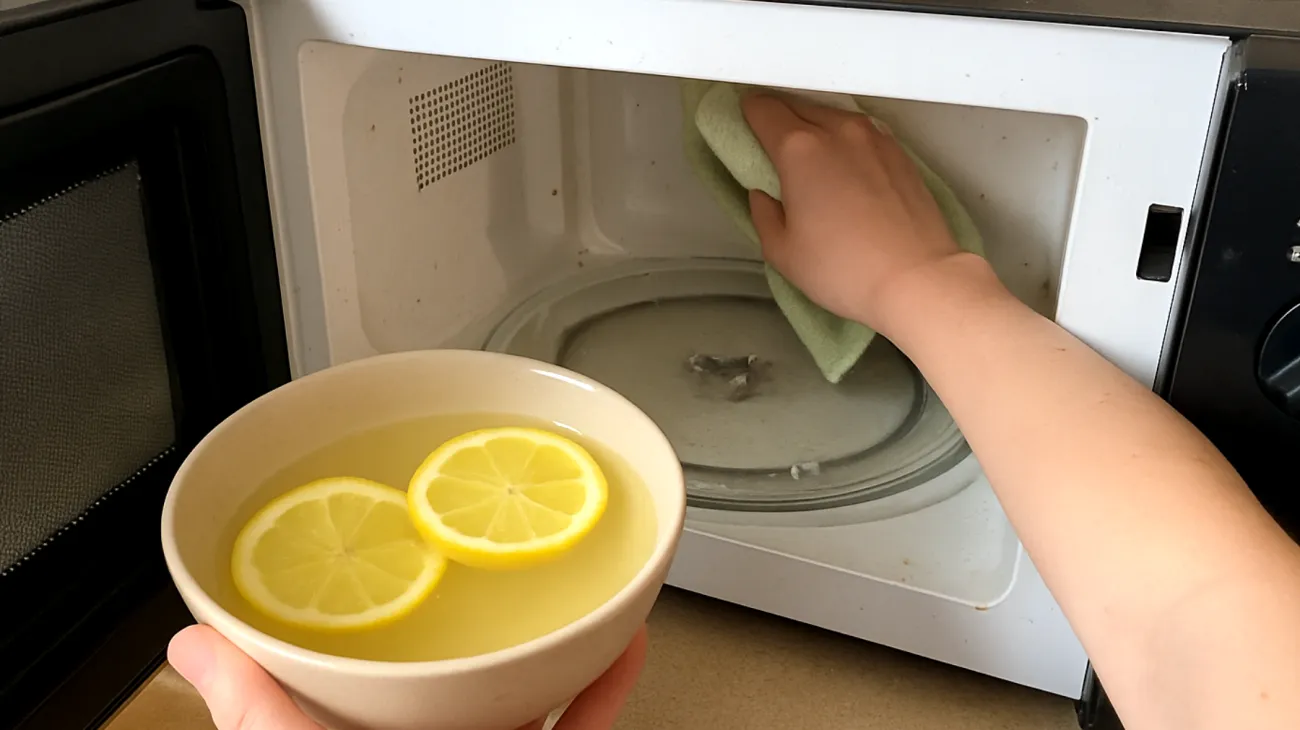

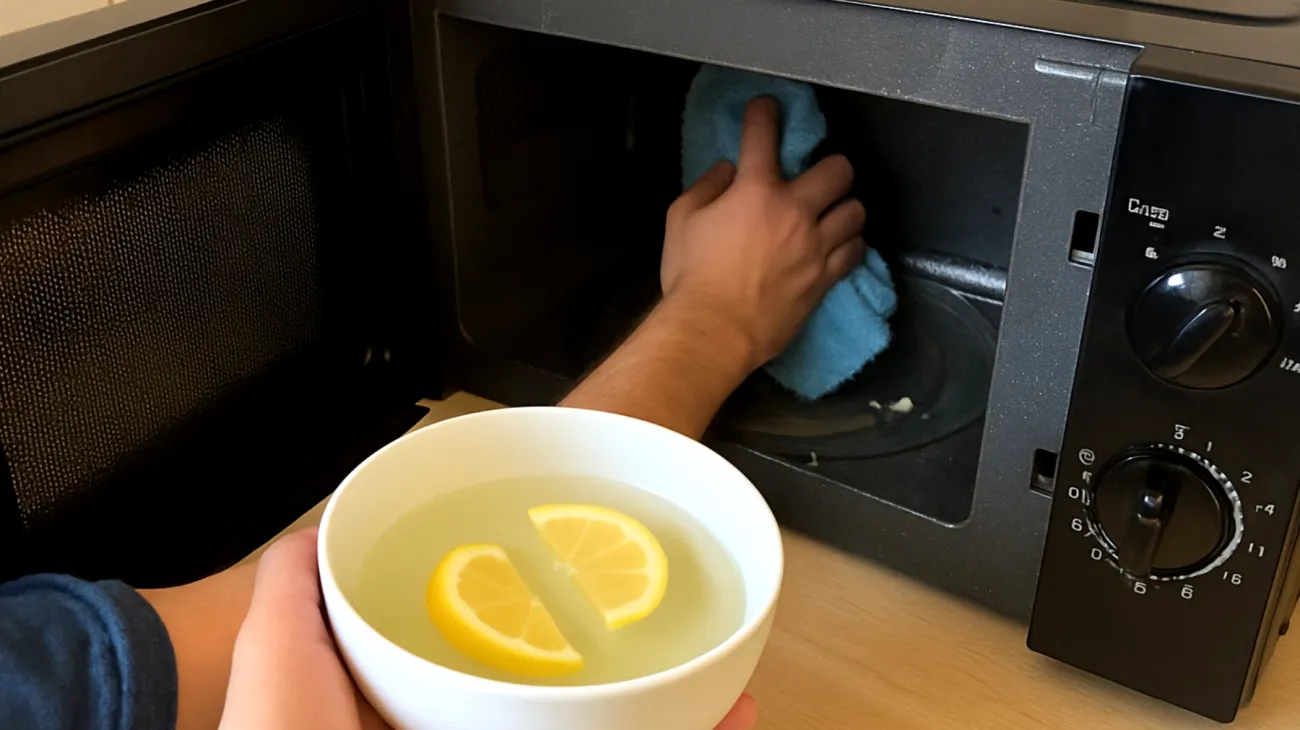

Der Wartungstrick in der Praxis – richtige Anwendung

Eine saubere Routine fördert die beständige Leistung und schützt die Mikrowelle vor Überlastung. Der monatliche Reinigungszyklus mit Zitrone und Wasser verläuft so:

- Eine Schüssel mit 250–300 ml Wasser befüllen

- Zwei bis drei Scheiben Zitrone hineingeben

- In die Mitte des Drehtellers stellen

- Für 2 Minuten bei höchster Leistung erhitzen

- Den Garraum 2–3 Minuten geschlossen lassen, damit sich der Dampf verteilt

- Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch auswischen

Diese Wartungsroutine wird umso wichtiger, wenn man die tatsächliche Lebensdauer der kritischen Bauteile betrachtet. Forschungen zur Magnetron-Technologie zeigen komplexe Degradationsmuster auf, die durch präventive Pflege beeinflusst werden können.

Unsichtbare Schäden: Was passiert ohne regelmäßige Reinigung

Wer die Mikrowelle monatelang ungepflegt lässt, unterschätzt die Akkumulation von Rückständen. Fett- und Zuckerfilme wirken nicht nur wie ein Isolator, sie verändern sogar die Verteilung der Strahlung. Manche Zonen überhitzen, während andere kalt bleiben – ein Grund, warum Speisen ungleichmäßig warm werden.

Laut technischen Analysen zur Magnetron-Leistung zeigen sich bei intensiver Nutzung bereits nach wenigen Jahren deutliche Verschlechterungen. Die Leistungsausbeute des Magnetrons verringert sich typischerweise innerhalb von drei bis vier Jahren um beachtliche 30 Prozent, was sowohl industrielle als auch Haushaltsherde betrifft. Diese Degradation wird durch unsachgemäße Wartung und Verschmutzungen noch beschleunigt.

Hinzu kommt das Risiko von Mikrobrandstellen: Verkrustete Reste, die immer wieder von den Wellen getroffen werden, können braun oder schwarz glühen, was Funkenbildung zur Folge hat. Diese kleinen Entladungen beschädigen die Innenbeschichtung, sodass langfristig das Metall darunter korrodieren kann. Solche Schäden lassen sich kaum reparieren – und führen oft zum Austausch des Gerätes.

Kurios, aber technisch relevant: Schon kleine Stückchen Aluminiumfolie oder metallisch glänzende Lebensmittelfolienreste, die sich mit alten Fettschichten kombinieren, können lokale Mini-Blitzentladungen verursachen. Wer also denkt, die jährliche Grundreinigung reiche aus, riskiert genau solche Folgeschäden.

Längere Lebensdauer durch einfache Gewohnheiten

Eine Mikrowelle hält im Durchschnitt sieben bis zehn Jahre – oft jedoch kürzer, weil Anwender sie nie bewusst warten. Diese Schätzung deckt sich mit praktischen Erfahrungswerten, obwohl die theoretische Lebensdauer der Hauptkomponenten deutlich höher liegen könnte. Neben der monatlichen Zitronenmethode gibt es weitere Details, die die Lebensdauer entscheidend verlängern:

- Vermeiden starker Überlastung: Eine Mikrowelle ist nicht für ständiges Dauerlaufen bei voller Leistung ausgelegt

- Deckel oder Abdeckung nutzen: Abdeckhauben verhindern Spritzer und reduzieren Ablagerungen

- Regelmäßige Kontrolle der Türdichtung: Undichte Gummilippen führen zu ineffizienter Erwärmung

- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Chemische Reiniger greifen die Schutzschicht an

- Belüftung freihalten: Lüftungsschlitze nicht zustellen für optimale Kühlung

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Wartung der elektrischen Komponenten. Fachliche Empfehlungen legen nahe, dass Kondensatoren alle 5-7 Jahre ausgetauscht werden sollten für optimale Leistung und Sicherheit. Diese präventive Wartung wird jedoch von den meisten Haushaltsnutzern nicht durchgeführt.

Übersehene Zusammenhänge zwischen Hygiene und Energieeffizienz

Viele Haushalte bemerken erst bei steigender Stromrechnung, dass ihre Mikrowelle ineffizient arbeitet. Verschmutzungen im Garraum führen zu verlängerten Erwärmungszeiten. Das Magnetron arbeitet länger, Stromkosten steigen und das Gerät wird stärker belastet. Eine saubere Mikrowelle erwärmt Speisen effizienter, reduziert den Energieverbrauch und verkürzt die Zubereitungszeit.

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine verschmutzte Mikrowelle kann bei alltäglichen Anwendungen – etwa zweimal Aufwärmen pro Tag – spürbar mehr Energie verbrauchen, ohne dass der Nutzer direkt den Zusammenhang erkennt. Obwohl konkrete Messstudien zu diesem Phänomen von Universitäten oder Forschungseinrichtungen noch ausstehen, zeigen praktische Beobachtungen deutliche Unterschiede im Energieverbrauch zwischen gewarteten und vernachlässigten Geräten.

Die physikalischen Grundlagen dieser Ineffizienz sind dabei klar nachvollziehbar: Rückstände absorbieren Mikrowellenenergie, die dann nicht mehr für die eigentliche Erwärmung der Speisen zur Verfügung steht. Dies führt zu längeren Betriebszeiten und entsprechend höherem Stromverbrauch.

Ein diskreter, aber entscheidender Helfer in der Küche

Wer seine Mikrowelle regelmäßig pflegt, profitiert von mehr als nur Sauberkeit. Es ist die Sicherheit, dass ein Alltagsgerät zuverlässig funktioniert, ohne teure Reparaturen oder plötzliche Ausfälle. Zitronenwasser wirkt wie ein präzises, naturfreundliches Wartungswerkzeug: unscheinbar, günstig und effektiv.

Die wissenschaftliche Grundlage für diese Wartungsmethode mag noch nicht vollständig durch peer-reviewte Studien dokumentiert sein, doch die praktischen Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Millionen von Haushalten weltweit haben die Wirksamkeit dieser einfachen Reinigungsmethode erfahren und bestätigen ihre positiven Auswirkungen auf Geräteleistung und -langlebigkeit.

Die Routine dauert keine fünf Minuten, spart langfristig Geld und Nerven und verlängert die Lebensdauer eines der wichtigsten elektrischen Küchenhelfer. Ein unspektakulärer Trick, der im Ergebnis erheblich mehr bewirkt, als man auf den ersten Blick erwarten würde.

Angesichts der dokumentierten Degradationsraten von Magnetrons und der steigenden Bedeutung energieeffizienter Haushaltsgeräte wird die regelmäßige Wartung zur ökonomischen Notwendigkeit. Die Investition weniger Minuten monatlicher Pflege kann Jahre zusätzlicher Nutzungsdauer bedeuten und dabei gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Inhaltsverzeichnis